在日本靜岡縣島田市,一所因少子化而停辦的湯日小學,如今以全新姿態出現在旅人眼前:「Glamping&Port 結」。這座融合懷舊校園與豪華露營的新型設施,自 2022 年開業以來吸引超過 12,000 名旅客到訪,成為當地新的觀光亮點。

這個案例不只是設計與營運的成功,它更重要的意義在於:提供了少子化時代,如何讓「廢校不廢」,甚至轉型為地標級旅遊資產的思考方向。

台灣的廢校現況:政策努力與多元實踐

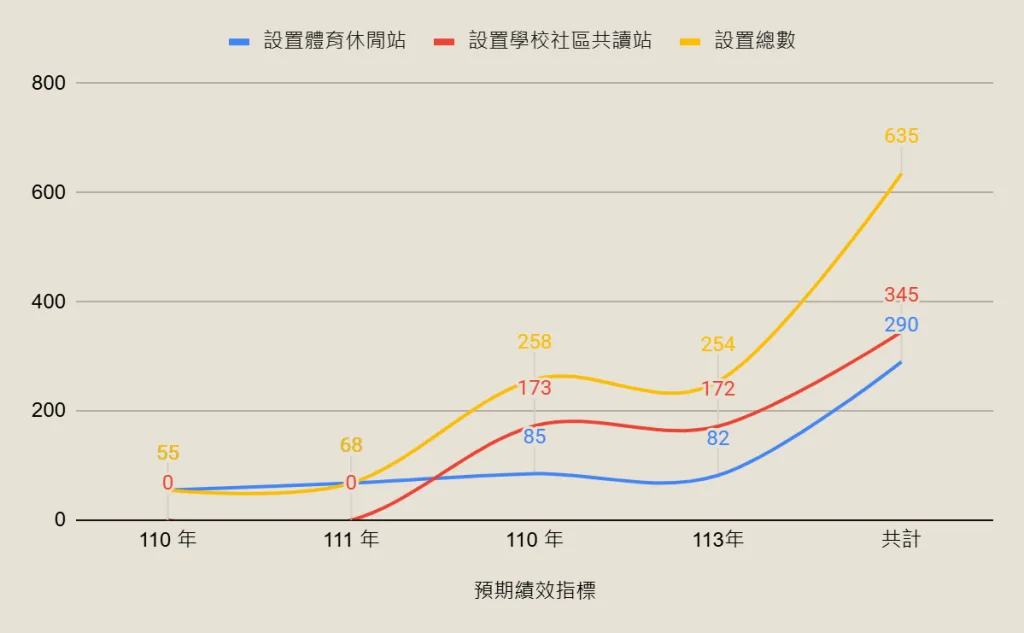

根據教育部國教署的《校園社區化改造計畫(110-114 年)》,面對人口轉變與城鄉差距,政府正積極推動國中小校舍空間的多元活化。計畫中明定 14 種校園再利用形式,包括設置社區共讀站、幼兒園、體育設施、長照據點、藝文展演等等。

截至目前,全台已設置超過 600 個據點,成效遍及偏鄉與都會,其中部分案例展現出兼具社區服務與文化創新的潛力。

台灣案例一:台南岡林國小,從水管屋到社區共好空間

台南左鎮區的岡林國小於 2006 年廢校後,原本校地荒廢,後由觀光旅遊局投入三百餘萬元整建,設置「水管屋」露營旅館,並規劃生態體驗與節慶活動,吸引遊客前往觀賞「二寮日出」。

校舍內部也同步轉型為老人關懷據點、巡迴醫療站與社區共食空間。然而,因行政流程與建照申請問題,水管屋最終停運,突顯在推動創新場域活化時,法規配套與跨部門協調仍有待加強。

資料來源:TVBS

台灣案例二:高雄新甲國小,以非營利幼兒園強化社區連結

高雄市新甲國小則展現另一種活化模式:將原平面停車場地下化,空出空間新建非營利幼兒園。

該園自 2020 年設立以來,已成為區域內深具信任感的學齡前教育資源,減輕家長負擔,也讓校園在少子化壓力下轉化為社區共融的節點。

參考資料:教育部新聞稿、《校園社區化改造計畫(110~114 年)》

圖片來源:建築師雜誌

台灣案例三:雲林樟湖國小,藍染工藝的文化再生

位於雲林縣的樟湖國小,在廢校後轉型為藍染基地。此地不僅保留了教室空間,還轉化為工作坊、展示空間與學習體驗場域,結合地方手作技藝與社區導覽活動,成為深具地方文化魅力的場域。

藍染基地如今也成為附近國中小校的戶外教學據點,真正實現校舍轉型為文化教育平台的目標。

參考資料:樟湖社區發展協會

成為地域地標景點的旅宿設施「Glamping&Port 結」

位於日本靜岡縣島田市的「Glamping&Port 結」,是在原「湯日小學」舊址上企劃設計的豪華露營場地。該場域融合了懷舊校舍氛圍與現代舒適的豪華露營設施,設有 21 棟住宿空間,包含日本首創的歌劇型帳篷、親子友善的球型帳等,滿足各種族群需求。

營運設計特別著重「體驗式內容」,校園內的家庭科教室變身為手作教室,舉辦懷舊料理課程與靜岡茶道體驗;舊操場則規劃為夜間透明酒吧與休閒座區,並設有寵物友善空間與共用露天風呂。即使天候不佳,舊校舍也提供豐富的雨備空間與活動,讓旅客能在全天候享有完整體驗。

該場地自 2022 年開幕後一年內吸引超過 12,000 名遊客,成為靜岡地區的代表性觀光地標。其成功證明:當空間活化與在地文化、情感體驗相連結時,即便是偏鄉廢校也能轉化為旅遊目的地,帶動地方經濟與創造品牌價值。

參考資料來源:https://www.glamping-shizuoka.com/

為什麼台灣少有地標型案例?

對比日本的「Glamping&Port 結」,台灣雖有豐富的再利用案例,但仍缺乏將廢校轉型為地區觀光新核心的地標型案例,背後原因可歸納為:

- 行政法規繁複:如岡林國小,雖擁有創新空間構想,卻因建照與用地屬性問題而中止營運。資源投資誘因不足:現行補助機制仍偏向非營利用途,較難吸引商業型團隊長期投入。資源投資誘因不足:現行補助機制仍偏向非營利用途,較難吸引商業型團隊長期投入。

- 缺乏整合型營運團隊:多數活化案由社區發展協會推動,難以同時處理設計、法規、行銷、招商等多面向。

- 資源投資誘因不足:現行補助機制仍偏向非營利用途,較難吸引商業型團隊長期投入。

結語:讓「廢校」成為「共學」與「共遊」的新起點

「Glamping&Port 結」的成功提醒我們,空間的再利用並不只是回收,更是重新想像。它證明了一所廢校可以不只是「再使用」,而是成為引領區域文化、觀光與地方創生的觸媒。

台灣在政策面已有良好開端,特別是《校園社區化改造計畫(110~114年)》中所描繪的願景:學校不僅是教育場域,更是社區學習、運動、交流與共融的平台。該計畫強調「活化校園空間擴大社區服務」,並提出將校園建構為多元服務平台,讓校舍在閒置後仍能肩負起地區社會的功能與責任。

因此,接下來的重點在於:如何讓這些願景在地方實踐中真正能實施執行?是否能導入更靈活的法規工具、更有創意的空間再造策略,甚至是促進公私協作的財務模式?

廢校,不該只是教育體系的尾聲,而有機會成為一場新的生活提案起點。